Le militantisme et l’Université; quelles influences?

Le contexte politique d’implémentation désormais décrit, il s’agira d’expliciter les enjeux directs et indirects de l’institutionnalisation à proprement parler.

Nous discuterons premièrement de l’impact de l’institution sur les études genre, ces dernières se déplaçant de la sphère militante et illégitime – d’un point de vue académique, à la sphère universitaire. A l’inverse, nous aborderons dans une deuxième partie l’influence que les études genre peuvent avoir sur le système académique, en tant que savoir situé et critique.

L’université façonne les études genre…

Trois points de tension émergent de l’arrivée des études genre à l’Unil ; Nous nous attarderons premièrement sur les logiques disciplinaires académiques, soit les frontières entre objet d’étude, paradigme ou méthodologie, qui tendent actuellement et de manière a priori contradictoire à une parcellisation du savoir et à une interdisciplinarité croissante. Nous analyserons ensuite les questions que soulève le militantisme des études genre dans le contexte académique. Nous discuterons finalement du lien entre le Bureau de l’Egalité des Chances (BEC) et les études genre.

Nous assistons depuis quelques décennies à une situation de multiplication des domaines interdisciplinaires, au travers notamment des studies[1], qui manifestent « une volonté de décloisonnement disciplinaire pour aborder la complexité de problématiques qui ne peuvent être traitées à partir d’une seule discipline » (Darbellay, 2014, p.175). Parfois critiquée par les « orthodoxes, les continuateurs », comme les nommait Pierre Bourdieu, l’interdisciplinarité est un défi à l’institutionnalisation, le monde académique étant encore passablement structuré autour de disciplines. « Dès lors, (…) comment penser à la fois l’émancipation au-delà̀ des ancrages disciplinaires (…) et la pression exercée pour accéder à une forme de reconnaissance académique, de visibilité́ identitaire et de captation de ressources tant matérielles que symboliques (…) dans un système académique où le régime disciplinaire demeure dominant.»(ibid., p.178)

Les études genre oscillent en effet entre discipline et perspective interdisciplinaire, soit « une articulation de savoirs, qui entraine des réorganisations partielles des champs théoriques en présence » (Béchillon, 1997, p.186). Pour Martine Chaponnière, « le paradoxe des études genre, c’est d’avoir voulu s’institutionnaliser comme discipline… interdisciplinaire »(2004, p.13). Les études genre représentent un cas particulier, car elles ont toujours existé au travers de cette interdisciplinarité, mais il faut noter que cette dernière « se banalise ces dernières décennies, sous l’effet conjugué de politiques publiques et de dynamiques scientifiques » (Louvel, 2015, p.15), de manière transversale à toutes les disciplines académiques.

Dans un contexte académique encore ancré dans la discipline, les études genre ont alors dû opérer un choix durant leur institutionnalisation ; s’inscrire dans une faculté, dans un champs d’étude spécifique. Ce sont les sciences sociales (ISS) qui ont alors accueilli le LIEGE, selon Patricia Roux « sûrement parce que moi j’étais en sciences sociales ». Pour Dominique Arlettaz, l’intérêt interfacultaire était par ailleurs une condition à l’existence des études genre à l’Unil. « Le jugement des pairs » tenait une place importante, afin de ne pas cloisonner les recherches et les enseignements. « Les études genre, on peut les faire en histoire, en littérature, (…) il y avait un intérêt en SSP, en lettres et ensuite en médecine et il y avait un intérêt dans plusieurs domaines disciplinaires » selon le recteur, bien qu’une inscription disciplinaire ai été requise.

Un autre reproche fait au studies en général et aux études genre en particulier est « un militantisme exacerbé qui mettrait en défaut la rigueur scientifique » (Darbellay, 2014, p.175). En effet, l’institution académique « s’efforce de promouvoir des sciences objectives, (…) les chercheurs en sciences sociales occuperaient ainsi une position d’extériorité vis-à-vis de leur « objet », et donc, en tant que chercheurs, vis- à-vis de la société »(Gardella, Lavergne, 2009, p.144).

Les études genre, tributaires des mouvements et analyses féministes, se trouvent alors face à un dilemme ; s’institutionnaliser signifie devoir s’adapter à un certain mode de production et d’enseignement scientifique et se détacher de la part militante. Autrement dit par Claude Zaidmann, ce dilemme réside dans « la difficulté de passer d’une analyse contestataire liée à un mouvement social, à la transmission de connaissances dans un cadre universitaire : comment faire entrer dans l’Université des enseignements pluridisciplinaires, antihiérarchiques, etc. Comment affirmer une scientificité des Études Féministes après avoir mené une critique radicale de la science instituée ? » (Zaidmann, 2001, p.69). Les études genre oscillent alors entre un point de vue situé – politiquement et scientifiquement, et une neutralité scientifique instituée. Le recteur de l’Université demandera par ailleurs à nommer le centre créé « études genre » plutôt qu’ « études féministes », comme cela était demandé, afin de marquer la dépolitisation du domaine scientifique, selon Patricia Roux pour qui « le problème de cette institutionnalisation (…) c’est la porte ouverte pour que l’institution nous dise « on veut ça, ça et on veut pas ça » ».. Il est intéressant de remarquer que la neutralisation de la nomenclature toucha aussi les études marxistes, par exemple en Allemagne au début du siècle ; Plutôt que de se nommer « Institut pour le marxisme (…), l’Institut effectivement créé est dit « pour la recherche sociale ». Ce changement de label est naturellement explicable par des raisons conjoncturelles : cette appellation donnait au ministère de l’Éducation nationale, qui était partie prenante dans l’organisation administrative de l’entreprise, des raisons de se rassurer sur son caractère subversif » (Assoun, 2001, p.66).

Il s’agit néanmoins pour nous de nuancer ce propos. En effet, le lien entre militantisme et recherche n’est pas une évidence ou un prérequis en études genre, ou dans toutes autres théories critiques. Comme le concède Patricia Roux, « les préoccupations militantes, de nécessité d’un changement politique et d’outils théoriques favorisant ce changement ont été centrales dans les études genre à Lausanne. En partie parce que ça reflète mes convictions personnelles et j’étais la seule prof, alors…voilà (rires), j’avais plus de pouvoir que d’autres, de ce point de vue là dans notre petit cercle ». Etant redevable d’individus ayant leurs convictions, les études genre à l’Unil ont alors vécu une institutionnalisation particulière, certes identique à d’autres contextes, mais fortement ancrée dans des perspectives théoriques qui ne sont pas partagées par tous-tes.

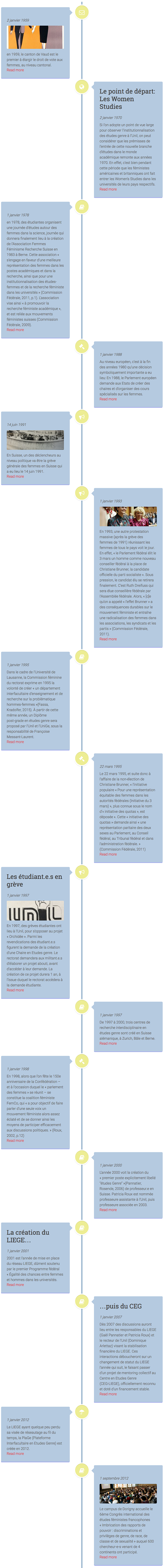

Il reste que le militantisme fut aussi un outil à la reconnaissance des études genre à l’Unil. Sans les grèves étudiantes de 1997, la revendication d’une chaire en études genre n’aurait pas été formulée, et le poids du mouvement était nécessaire selon Patricia Roux « pour prendre de la place ».

Le refus du label « féministe » ainsi que la disciplinarisation du projet en études genre à l’Unil confirment ce que Fassa et Kradolfer dénotent, soit que le processus a « en partie (?) neutralisé la portée politique radicale des pratiques (…) féministes »(op.cit, p.122). La légitimité académique des études genre s’est donc cristallisée via leur institutionnalisation, mais aussi par un façonnage institutionnel définissant ce qui est légitime et scientifique.

Le militantisme des études genre face aux inégalités de sexe s’est aussi manifesté lors de la création du Bureau de l’Egalité des Chances (BEC). Créé la même année que le LIEGE en 2001, le BEC naît « sous l’impulsion du Programme fédéral Egalité des Chances »[2] et fait partie d’« un certain nombre de choses mises en place pour construire l’égalité hommes femmes. C’était dans l’idée qu’en même temps qu’on créait des structures scientifiques, on créait une structure pour l’égalité…plus politique », selon Patricia Roux. A leurs débuts, les deux structurent fonctionnent en effet de pair ; le premier événement organisé par le BEC est une exposition, nommée « Dans la peau de Jeanne, dans la peau de Jean », qui expose à la fois les enjeux de l’égalité des sexes, mais aussi le parcours très récent des études genre à l’Unil, qui sera écrit par les membres du LIEGE. En juin 2002, une deuxième exposition intitulée « Le féminisme dans tous ses états ! » est coorganisée par les deux instances. Pour Patricia Roux, « pendant plusieurs années, l’avancement des projets genre, recherche et enseignement, se faisaient en même temps que l’avancement de l’égalité, notamment avec la nomination de femmes professeures. Des projets qui se sont faits de concert, entre le scientifique et le politique. Et ce qu’on gagnait au niveau scientifique, ça se gagnait au niveau quotidien de l’université, dans l’égalité ». Néanmoins et nous l’avons vu, militantisme et recherche cristallisent une certaine ambiguïté, et « le recteur a mis le holà. Il nous a dit qu’il fallait séparer le politique des études, que les études genre devaient être beaucoup moins politiques, moins militantes ». Le duo BEC-LIEGE brouillant les frontières des sphères institutionnelles et militantes, l’étroite collaboration des deux groupes s’est alors dissoute.

Nous avons alors pu observer que l’influence de l’Université sur les études genre se focalise sur son lien avec le militantisme féministe. Alors que certaines personnes optent pour une position politisée de « « savoirs situés », ceux des non-savants, ou ce que Donna Haraway nomme encore la figure du « témoin modeste » »(Maigret, 2013, p.155), arguant que « toute théorie qu’on produit doit être utile pour comprendre le monde dans lequel on est, et nous donner quelques outils pour combattre les inégalités », comme l’exprime Patricia Roux, d’autres opèrent une distinction nette entre académie et politique, entre objectivité et subjectivité. Les études genre ont alors dû s’assagir au travers de leur institutionnalisation à l’Université de Lausanne et opérer une séparation entre ce qui relève de la sphère contestataire et ce qui relève de la sphère de la recherche et de l’enseignement.

… et les études genre changent l’Université

Plusieurs dynamiques touchant le milieu académique sont intéressantes à relever dans notre étude de cas. Nous avons abordé précédemment l’influence de l’Université sur les études genre, mais il est nécessaire de s’intéresser à l’influence que ces dernières peuvent avoir sur le milieu académique. En effet, chaque discipline colporte ses méthodes, ses paradigmes et son mode organisationnel dans le monde académique, pouvant alors modifier ce dernier.

L’institutionnalisation des Etudes Genre suppose de rendre légitimes aux yeux de différentes instances décisionnelles de nouveaux enseignements, sans pour autant que ne se perde la dimension critique inhérente aux savoirs qu’ils véhiculent. Dès lors, « la cristallisation des savoirs féministes dans les cursus académiques en font une discipline particulière (…) [à] la croisée et toujours en tension entre des demandes sociales féministes – celles liées à la formation de professionnel-le-s du genre – et les normes administratives et gestionnaires relatives aux organisations que sont les universités » (Fassa & Kradolfer, 2015, p.121). Les études genre en tant que « savoirs perturbateurs » ou encore « insolents » (Fassa, Kradolfer, 2015, p.120) apportent en effet un point de vue critique sur le milieu académique, cela de manière double. Premièrement, le rôle des universités en tant qu’espace de production et de diffusion de la connaissance est questionné. La capacité de l’institution, compte-tenu de ses ancrages politiques notamment, à produire – ou laisser produire – des savoirs critiques analysant des rapports hiérarchiques est remise en question par les porteur-euse-s des études genre.

Deuxièmement, l’organisation interne de l’université, comme espace ayant ses codes, règles et capitaux, est critiquée ; pour Patricia Roux, les études genre adoptent « une perspective très critique, par rapport à des théories (…), mais aussi par rapport au fonctionnement de l’Université, qui est dans ses fondements élitaire et qui reste très masculin. Elle est fondée sur des valeurs qui ont été pensées par des hommes et pour des hommes. Toutes les sélections, la compétitivité, la façon de penser le travail, notamment intellectuel … ce sont des critères très masculins, ce sont des valeurs qui ont été développées par ceux qui étaient présents dans les universités, c’est-à-dire les hommes ».

Une brochure intitulée « De l’Université à la Cité : contre le sexisme et pour les droits des femmes » sera éditée par un collectif d’étudiant-e-s durant la grève de 1997, avec un argumentaire proche : « A l’Université, la production du savoir n’intègre que très marginalement la perspective de genre, c’est-à-dire une analyse en termes de rapports sociaux entre les sexes. Les discriminations se manifestent également au niveau de l’infrastructure (…) et du modèle de carrière académique (…). La carrière académique continue donc de se conjuguer au masculin. »

Cette posture critique donne lieu à plusieurs points de tension lors de l’institutionnalisation des études genre. En effet, elles doivent s’implémenter, s’adapter aux normes institutionnelles, comme nous l’avons vu plus haut, tout en ayant un regard critique face à ces dernières.

Il s’agit alors de considérer un outil majeur mis en place par les actrices de l’implémentation des études genre à l’Unil, afin de pallier à ces contradictions : la mise en réseau académique, soit l’utilisation d’instances de coopération formalisées favorisant des échanges entre disciplines (niveau inter-facultaire) ou espaces institutionnels (inter-université).

La création de réseaux de collaboration scientifique est de plus en plus répandue de nos jours dans les milieux académiques, cela notamment grâce à l’évolution des TIC (technologies de la communication et de l’information), néanmoins selon plusieurs auteures, la mise en réseau étendue et dynamique des études genre en Suisse est une particularité, qui ne se retrouve ni dans d’autres disciplines, ni dans d’autres pays (Pannatier, Rosende, op.cit.). Plus généralement, J.S. Ortega remarque que l’utilisation de réseau est différente en fonction du champ disciplinaire, concernant le nombre d’échanges et le but de ces derniers (conseils, évaluation, compétition, etc.). Ces différences disciplinaires sont alors « dues à la nature de la recherche de chaque champ. Ainsi, les disciplines non expérimentales, telles que les sciences sociales, favorisent plus largement la discussion au travers de forums que les sciences expérimentales » (Ortega, sous-presse, p.14)

En 1998, le groupe de réflexion créé durant les grèves étudiantes, comptant notamment Patricia Roux et Gaël Pannatier, était alors précurseur, en imaginant créer un réseau de coopération national axé autour de études genre. Néanmoins, établir des liens dynamiques et productifs n’était pour autant pas tâche aisée.

La première difficulté est celle de l’interdisciplinarité, déjà évoquée, ne facilitant pas la coordination ou la compréhension à une grande échelle. De plus, et cela est valable pour bien des objets d’études en sciences sociales et politiques, les études genre ont en leur sein des courants théoriques disparates, parfois antithétiques, qui, à nouveau, sont un défi au projet de rassembler, mettre en lien et produire du contenu scientifique.

Deuxièmement, le système institutionnel suisse fonctionnant sur la base d’un fédéralisme décentralisé, les universités ont chacune un fonctionnement qui leur est propre, condition qui, à nouveau, ne facilite pas les collaborations au niveau interuniversitaire. Finalement, et de manière très pragmatique, la barrière de la langue rend les coopérations nationales complexes.

Compte-tenu de ces difficultés, un ancrage institutionnel du réseau était nécessaire et en 2000, le LIEGE fut créé, puis fut soutenu à partir de 2001 comme projet de mentoring collectif par le programme fédéral d’ « égalité des chances ». Il met en place divers outils et évènements afin de valoriser et favoriser les recherches en études genre. Le réseau édite aussi une fois par année un « carnet de route » des enseignements en études genre en Suisse romande. Comme nous l’explique Patricia Roux, « c’était dans l’idée de monter un réseau qui soit vraiment interdisciplinaire, parce que les études genre, on voulait pas en faire des études part, on voulait que ce soit intégré dans toutes les facultés, disciplines. On l’a appelé le LIEGE, le Laboratoire Interfacultaire en Etudes Genre, avec l’idée du bouchon en liège qu’on peut pas couler. On a beau lui faire des misères, il reste à la surface ». Le LIEGE a donc été pensé non seulement comme un outil visibilisant les études genre, mais aussi comme outil critique et instance de légitimation.

En effet, dans la ligne des critiques sur la compétitivité ou le manque d’horizontalité dans la hiérarchie, le LIEGE voulait proposer une espace « d’entraide, de collaboration » cohérent avec les théories féministes élaborées par ses créatrices. Pour Patricia Roux, « on a mis en place des structures pour fonctionner dans cet état d’esprit, grâce à des individus et à la force du mouvement. ». La mise en réseau se trouve alors être non seulement un outil scientifique et professionnel, mais aussi un outil militant, ce qui selon nous explique la particularité des études genre quand à cette dernière. Particulière, elle l’est d’abord de par le nombre de membres ; Pour Patricia Roux, « on a été les premières à monter ce réseau. Ça n’existait pas en Suisse, on a rassemblé jusqu’à 1500 personnes en Suisse, c’est énorme. Ca répondait donc à une demande ». Elle l’est ensuite par son ouverture ; les professeur-e-s et assistant-e-s tout comme les étudiant-e-s étaient invité-e-s à se joindre au réseau. Finalement, elle se distingue de par son offre, qui dépasse le réseau « classique », pour être un « système de mentoring (qui se) distingue d’une conception classique du mentoring (relation privilégiée entre deux personnes) en offrant un soutien sous forme de « mentoring collectif » (site du liège).

Le LIEGE sera par la suite stabilisé au sein de l’Unil en 2008, en perdant son statut de Laboratoire et se transformant en pôle de recherche et d’enseignement, nommé le Centre en Etudes Genre (CEG LIEGE). Cette stabilisation s’est alors accompagnée d’un affaiblissement de la dimension de réseau et de mentoring collectif, la volonté du rectorat étant de mettre l’accent sur la recherche et l’enseignement, comme le souligne Dominique Arlettaz ; « L’idée était d’entretenir un réseau, créer des liens entre des personnes qui se dépatouillent pour faire exister ce domaine… et il y avait une activité d’enseignement et de recherche. Autant le réseau était important, mais mon souhait était que le gros des efforts soit mis sur l’enseignement et la recherche ». Pour Patricia Roux, ce fut « une grande victoire, ça voulait dire qu’on serait pérenne (…) mais on devait quand même faire des demandes de fonds, chaque année, pour le réseau ». Afin de relancer un certain dynamisme collectif, c’est alors la PlaGe – la Plateforme en études Genre, qui a été créé en 2012, cette fois-ci uniquement pour l’Université de Lausanne. La plateforme compte remplir plusieurs objectifs, notamment mettre en lumière les enseignements en études genre, offrir à ses membres de nouvelles possibilités de recherche et valoriser la recherche adoptant une telle perspective[3], tout en favorisant un lien interfactulaire et disciplinaire. Toute personne peut devenir membre de la plateforme, autant au sein de l’Université que de la société civile, et le réseau compte aujourd’hui 94 membres, étudiant-e-s, chercheur-e-s et professeur-e-s. La moitié des membres sont issu-e-s de la faculté de sciences sociales et politiques (51) et sont entouré-e-s par des membres du corps administratif (3), de la faculté de médecine-biologie (12), de Lettres (10), de Droit (3), Géosciences (3) ou encore Sciences des religions (12). La seule faculté non représentée parmi les sept existantes à l’Unil est celle de HEC.

La création du réseau LIEGE va donc au-delà d’une quête de légitimité au travers de la valorisation de recherches en études genre, ou de réseautage académique. Au contraire, refusant les logiques managériales compétitives, le réseau, dans ce cas spécifique, se trouve être un outil pratique reflétant une visée théorique féministe. L’horizontalité et la collaboration se trouve être au cœur de ce projet, s’opposant aux normes académiques, telles qu’elles sont analysées par certaines théoriciennes du genre.

Il serait alors téméraire d’estimer que ce fonctionnement a pu, du moins largement, influencer l’Université et bousculer ses normes organisationnelles, notamment à cause des conditions et demandes de l’institution. Nous pouvons néanmoins remarquer que le LIEGE a eu une certaine influence, ne serait-ce que par les projets qu’il a inspiré ; le réseau français EFiGiES[4], inspiré par le LIEGE et créé suite à des discussions avec les créatrices de ce dernier, réplique son fonctionnement, alliant chercheurs et étudiants, dans une dynamique antihiérarchique et collaborative. Il compte aujourd’hui plus de 2300 abonné.e.s.

Finalement, l’influence ou le poids des études genre se matérialisent aussi par le simple fait qu’elles continuent d’exister. En effet, « Il ne suffit pas qu’une nouvelle spécialité de recherche émerge, encore faut-il qu’elle survive, se développe et s’établisse dans la durée ce qui dépend de l’attrait qu’elle exerce sur les jeunes chercheurs, car les nouvelles spécialités provoquent rarement la reconversion des scientifiques confirmés » (Vinck, 2009 , p.7).

[1] Le domaine « originel » est celui des cultural studies, qui sera ensuite appliqué à d’autres thématiques (Women’s studies, Queer studies, postcolonial studies, etc.)

[2] plus d’informations sur le site du BEC : http://www.unil.ch/egalite

[3] tous les objectifs se trouvent sur : http://www.unil.ch/plage/files/live/sites/plage/files/shared/Fonctionnement/fonctionnement_PlaGe_sept2014.pdf

[4] pour plus d’information, voir : http://www.efigies.org/