2024

01-02-2024 ⎢ Selin Yilmaz est nommée professeure assistante

Selin Yilmaz a été nommée professeure assistante en prétitularisation conditionnelle en gouvernance des transformations énergétiques au sein de l'Institut de géographie et durabilité, à partir du 1er février 2024.

Selin Yilmaz a été nommée professeure assistante en prétitularisation conditionnelle en gouvernance des transformations énergétiques au sein de l'Institut de géographie et durabilité, à partir du 1er février 2024.

Elle a obtenu son doctorat (2017) en philosophie au London-Loughborough Centre for Doctoral Training in Energy Demand (Université de Loughborough et University College London) au Royaume-Uni. Elle a ensuite rejoint l’Université de Genève en tant que post-doc et maître assistante.

Après 6 ans à UNIGE, elle est nommée professeure assistante en PTC, rattachée à l’Institut de géographie et durabilité (IGD) de la Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE).

Les recherches de Selin Yilmaz durant sa thèse étaient axées sur la modélisation sociotechnique de la demande énergétique des ménages à l'aide de méthodes quantitatives, et ont abouti sur une thèse intitulée « Stochastic bottom-up modelling of household appliance usage to quantify the demand response potential in UK residential sector » (Modélisation stochastique ascendante de l'utilisation des appareils ménagers pour quantifier le potentiel de réponse à la demande dans le secteur résidentiel britannique).

Selin Yilmaz a ensuite élargi son champ d'action à la dynamique de l'offre et de la demande, aux mesures d'efficacité et de suffisance, ainsi qu'à la notion de durabilité au sens large. À cette fin, elle s'appuie sur un éventail de disciplines et d'approches, notamment la sociologie de l'énergie, les études sur les sciences et les technologies (STS) et les études institutionnelles et politiques. Son imagination sociologique lui permet de relier les processus micro- et macro- afin de comprendre la transformation énergétique à plusieurs échelles. Elle applique des approches interdisciplinaires et transdisciplinaires et se concentre activement sur des méthodes telles que les méthodes participatives, la co-conception et les méthodes de gouvernance commune dans le cadre des écosystèmes Living Labs afin d'améliorer conceptuellement et empiriquement l'expérimentation de la durabilité pour aborder le changement social en faveur de la durabilité et développer la compréhension des phénomènes de transition dans divers contextes et domaines d'étude.

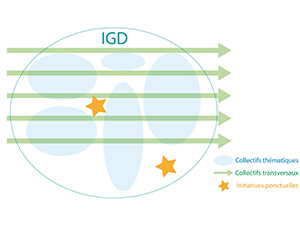

En 2022, l’Institut de géographie et durabilité (IGD) a renouvelé ses structures scientifiques qui soutiennent les échanges et les projets entre les membres de l'institut. Les anciennes structures dataient de 2015, et ne correspondaient plus ni à la taille de l’institut qui a doublé entre 2015 et 2021, ni à ses objectifs qui se sont diversifiés. Cette évolution vise à mieux cibler les transformations de notre société, et à susciter le débat sur les nouvelles problématiques sociales et scientifiques de la durabilité.

En 2022, l’Institut de géographie et durabilité (IGD) a renouvelé ses structures scientifiques qui soutiennent les échanges et les projets entre les membres de l'institut. Les anciennes structures dataient de 2015, et ne correspondaient plus ni à la taille de l’institut qui a doublé entre 2015 et 2021, ni à ses objectifs qui se sont diversifiés. Cette évolution vise à mieux cibler les transformations de notre société, et à susciter le débat sur les nouvelles problématiques sociales et scientifiques de la durabilité.

Leïla Kebir, de nationalité suisse, est née en 1970 à Sion. Elle obtient à l’Université de Genève une Licence ès sciences économiques en 1993, puis un DES en management et analyses des politiques publiques en 1996. Elle poursuit avec un Doctorat ès sciences économiques à l’Université de Neuchâtel, et soutient en 2004 une thèse intitulée « Ressource et développement: une approche institutionnelle et territoriale ».

Leïla Kebir, de nationalité suisse, est née en 1970 à Sion. Elle obtient à l’Université de Genève une Licence ès sciences économiques en 1993, puis un DES en management et analyses des politiques publiques en 1996. Elle poursuit avec un Doctorat ès sciences économiques à l’Université de Neuchâtel, et soutient en 2004 une thèse intitulée « Ressource et développement: une approche institutionnelle et territoriale ». Gretchen Walters a une formation interdisciplinaire qui couvre les sciences de la nature et les sciences sociales. Elle a effectué un Bachelor à l’Ohio University (1992-1996), puis un Master à l’Arizona State University (1998-2000). Elle obtient en 2010 un Doctorat en anthropologie sociale à l’University College of London. Sa thèse porte sur l’écologie politique des savanes des Plateaux Bateke d’Afrique Centrale où elle étudie l’écologie, l’histoire, la gouvernance coutumière et gouvernementale des ressources savanicoles, et leurs liens avec la biodiversité.

Gretchen Walters a une formation interdisciplinaire qui couvre les sciences de la nature et les sciences sociales. Elle a effectué un Bachelor à l’Ohio University (1992-1996), puis un Master à l’Arizona State University (1998-2000). Elle obtient en 2010 un Doctorat en anthropologie sociale à l’University College of London. Sa thèse porte sur l’écologie politique des savanes des Plateaux Bateke d’Afrique Centrale où elle étudie l’écologie, l’histoire, la gouvernance coutumière et gouvernementale des ressources savanicoles, et leurs liens avec la biodiversité.

Céline Rozenblat, est née à Paris en 1965 et a obtenu son doctorat en 1992 à l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne sous la direction de Denise Pumain avec une thèse intitulée « Le réseau des entreprises multinationales dans le réseau des villes européennes ». La même année, elle a obtenu un poste de maître de conférence à l’Université de Montpellier 3. Elle a parallèlement intégré la Maison de la géographie de Montpellier et le groupe Dupont parrainée par François Durand-Dastès. Elle a rejoint l’UNIL en 2006 sur un poste professoral soutenu par la fondation de Famille Sandoz, puis a été stabilisée en 2012 comme professeure associée.

Céline Rozenblat, est née à Paris en 1965 et a obtenu son doctorat en 1992 à l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne sous la direction de Denise Pumain avec une thèse intitulée « Le réseau des entreprises multinationales dans le réseau des villes européennes ». La même année, elle a obtenu un poste de maître de conférence à l’Université de Montpellier 3. Elle a parallèlement intégré la Maison de la géographie de Montpellier et le groupe Dupont parrainée par François Durand-Dastès. Elle a rejoint l’UNIL en 2006 sur un poste professoral soutenu par la fondation de Famille Sandoz, puis a été stabilisée en 2012 comme professeure associée. Sophie Swaton, maître d’enseignement et de recherche à l’IGD, a été nommée parmi les 100 personnalités en 2018 qui font la Suisse romande.

Sophie Swaton, maître d’enseignement et de recherche à l’IGD, a été nommée parmi les 100 personnalités en 2018 qui font la Suisse romande. Martin Müller rejoint l'Institut de géographie et durabilité au 1er août 2017 en tant que professeur boursier FNS. Son poste sera ensuite converti en professeur associé en août 2019.

Martin Müller rejoint l'Institut de géographie et durabilité au 1er août 2017 en tant que professeur boursier FNS. Son poste sera ensuite converti en professeur associé en août 2019.