Retrouvez dans cette rubrique les projets de recherches ainsi que les activités des collaboratrices et collaborateurs du CEMEP

Livre des Merveilles, Arrivée de marchands à Ormuz Source: gallica.bnf.fr/BnF ms. fr. 2810, fol. 14v

Retrouvez dans cette rubrique les projets de recherches ainsi que les activités des collaboratrices et collaborateurs du CEMEP

Livre des Merveilles, Arrivée de marchands à Ormuz Source: gallica.bnf.fr/BnF ms. fr. 2810, fol. 14v

Voix contre voix. Pour un imaginaire de la polyphonie (14e-16e s.)

Direction du projet : Agathe Sultan (section de français)

Equipe de recherche : David Fiala (Université de Tours), Adriano Giardina (UNIFR), Lucien Kandel (Haute Ecole de Musique, HES-SO), Sylvie Lefèvre (Université Paris IV), Isabelle Ragnard (Université Paris Sorbonne Conservatoire National de Paris)

Durée du projet soutenu par le FNS : 2023-2027

Re-configuring th Apophatic Tradition in Late Medieval England

Au cours des dernières années, l’attention des chercheurs en littérature religieuse médiévale anglaise s’est massivement tournée vers les textes prônant une pratique dévotionnelle, dite cataphatique, dispensant des instructions pour la pratique de la contemplation basée sur un répertoire d’images et d’analogies ayant le monde réel comme référence. Cependant, à côté de cette tradition cataphatique se trouve une seconde tradition contemplative, dite apophatique ou négative, qui cherche à effacer les perceptions sensorielles et à dépouiller tout ce que l’on peut savoir de Dieu par analogie avec le monde réel, conduisant plutôt le disciple vers un lieu de ténèbres et d’obscurité cognitives. Cette tradition, inspirée par les écrits du Pseudo-Denys, auteur syrien du VIe siècle, a reçu beaucoup moins d’attention, malgré la richesse de son contenu. Le principal auteur en moyen anglais à déployer une série de textes contemplatifs basés sur cette approche est un auteur anonyme du XIVe siècle connu sous le nom d' »auteur du Nuage » (the Cloud-author), d’après le nom de son ouvrage majeur, Le Nuage de l’inconnaissance (The Cloud of Unknowing).

Plus d'informations ici

Direction du projet : prof. Denis Renevey (section d'anglais)

Equipe de recherche : Christiania Whitehead, chercheuse FNS, Olena Danylovych, doctorante FNS

Durée du projet soutenu par le FNS : 2022-2026

ARAROEM

Les Archives Rhône-Alpes Romandie des objets éphémères médiévalisants sont un programme de recherche international qui propose la première étude des produits inspirés par le Moyen Âge créés, diffusés et consommés depuis 2000 dans la région transfrontalière du sillon alpin. Des chercheur·ses et ingénieur·ses des universités de Lausanne et Grenoble y collaborent à la création de nouveaux prototypes d’archivage durable pour ces objets périssables. Alliant humanités numériques, études médiévales et études sur la durabilité, ARAROEM développe une approche interdisciplinaire innovante de nos modes de consommation du passé historique.

Financement : Alliance Campus Rhodanien (2021-2022).

Direction du projet : prof. Estelle Doudet (section de français) & prof. Filippo Fonio (UMR Litt&Arts).

Équipes : Alain Corbellari, Hélène Cordier, Estelle Doudet, Barbara Wahlen (UNIL) ; Filippo Fonio, Sylvie Martin-Mercier, Fleur Vigneron, Chiara Zambelli (UGA).

© Christian Galley, Les Médiévales de Saint-Ursanne 2019, Arcinfo

Société de cour, élites et finances :de l'Hôtel des princes de Savoie à l'Etat moderne

La Savoie était au Moyen Âge une principauté d’Empire qui présentait la particularité de se trouver aux confluents de trois réalités politiques et culturelles distinctes : l’espace franco-bourguignon, les États du nord de l’Italie et les villes de la Suisse occidentale. La cour des princes savoyards a fait l’objet d’un renouveau historiographique depuis les années 90 qui a permis d’utiles coups de projecteur sur nombre de thématiques (les vêtements, les enfants, la mort…), mais personne ne s’est encore jamais attaqué à la colonne vertébrale de cette société curiale : l’Hôtel du prince.

Financement FNS (2020-2024), direction du projet : Eva Pibiri (UNIL, Faculté des lettres, histoire)

Equipe de recherche : Lauréane Badoux, doctorante FNS, Simon Frei, doctorant FNS, Dr. Roberto Biolzi, collaborateur scientifique, Dr. Marion Rivoal, Pla Tec

Plus d'informations ici.

VEV - Vocabolario storico-etimologico del Veneziano

Obiettivo del progetto è la realizzazione del primo vocabolario storico-etimologico del veneziano (VEV), basato su una sistemazione organica e su una puntuale trattazione etimologica di tutto ciò che vocabolari e glossari già esistenti hanno sparsamente documentato, lungo almeno sei secoli, della storia del veneziano. Il veneziano è, tra le varietà locali dell’Italoromània, una delle più riccamente attestate lungo i secoli. Dotato di una ingente produzione scritta letteraria e non letteraria ininterrotta dall’età medievale fino a quella contemporanea, il veneziano è anche uno dei pochi dialetti italiani ad avere una tradizione lessicografica che, per varie ragioni, si è sviluppata fin dai confini tra Medioevo ed età moderna - l’epoca dei glossari veneto-tedeschi del secolo XV e studiati già da Mussafia 1873 - attraverso una produzione quasi priva di soluzioni di continuità. Questo progetto si propone di raccogliere in un unico e ordinato vocabolario la vasta e disomogenea mole di dati lessicografici esistenti sul veneziano, ottenendo un diagramma storico che per l’età moderna e contemporanea si basa appunto sullo spoglio dei dizionari, glossari e repertorî già editi, e per quella medievale convoglia e riordina il materiale già raccolto dai grandi cantieri della lessicografia italiana attuale rivolta ai primi secoli (in particolare il Tesoro della lingua italiana delle Origini).

Direction du projet : Lorenzo Tomasin (section d'italien)

Equipe de recherche : Greta Verzi, Francesca Pantonin

Durée du projet soutenu par le FNS : 2020-2024

Rome aux siècles "obscurs". Les lumières de la communication visuelle, Ve-XIe siècles.

Ce projet se propose de reconsidérer la culture visuelle et matérielle de Rome entre le Ve et le XIe siècle. La ville est à cette époque un carrefour où les Goths, les Byzantins, les Francs, les Germains ou les Lombards se rencontraient dans un véritable métissage culturel: il s’agira d’étudier comment se met en place une des plus époustouflantes expériences de communication visuelle, à savoir celle de l’Église, dans tous les espaces sacrés et profanes.

Face à un champ de recherche délaissé par l’historiographie artistique, ce projet adoptera une approche transdisciplinaire pour parvenir à trois objectifs principaux.

a) Réaliser un recensement du patrimoine pictural, conservé ou perdu, et des inscriptions contenues dans les fresques et les mosaïques, complété par un nouvel appareil d’investigations techniques sur les pigments et le verre des tesselles des mosaïques. b) Insérer les connaissances concernant les peintures et les mosaïques dans une plus large problématique, à la lumière des nouveaux questionnements sur les espaces sacrés, habités et même « construits » par les images, les inscriptions, les objets, et par les spectateurs et leurs divers points d’observation et utilisation. c) Comprendre ces stratégies de communication visuelle dans un arc de très longue durée allant de l’Antiquité tardive à l’aube de la Réforme Grégorienne.

Le recensement sera mis à disposition dans un database open accès. Les principaux résultats seront publiés dans deux monographies et feront l’objet d’un colloque international et interdisciplinaire (suivi d’une publication collective) sur la question des images comme vecteurs d’identité citadine et instruments de communication globale.

Financement FNS (2020-2024), direction du projet : Chiara Croci et Irene Quadri (UNIL, Faculté des lettres, histoire de l'art)

Plus d'informations ici.

Rome, Eglise de Santa Maria in Domnica, Détail de la mosaïque absidale, 817-24, ©Domenico Ventura

Médialittérature, poétiques et pratiques de la communication publique au temps des orateurs (XVe-XVIe s.)

Le projet Médialittérature, poétiques et pratiques de la communication publique au temps des orateurs (XVe-XVIe s.) étudie la formation de la culture médiatique dans les sociétés francophones à une période de bouleversements majeurs, de la naissance de l’imprimerie aux conflits de la Réforme. Son objectif est de montrer comment l’idéal savant de l’orateur, précurseur de l’intellectuel engagé, s’est popularisé auprès de milieux diversifiés. Dans quels buts et de quelles manières des auteurs non-professionnels et des lecteurs ordinaires se sont-ils concrètement appropriés certains outils de l’art littéraire pour intervenir dans l’espace public et influencer des réseaux d’opinion ? Mises en œuvre par des acteurs sociaux moins lettrés et moins visibles que les grands écrivains, ces médialittératures sont aujourd’hui oubliées de la recherche en sciences humaines, alors qu’elles révèlent à bien des égards la profondeur archéologique de nos sociétés hypermédiatisées. Pour les découvrir, le projet mènera la première étude comparative globale de trois formes d’expression très fréquemment utilisées entre 1460 et 1560 et articulant travail poétique du vers et réflexion sur la communication publique : l’historiographie d’actualité, la poésie de circonstance et le théâtre politique. L’étude sera menée à partir d’œuvres et d’archives inédites issues en particulier des actuelles Suisse et Belgique francophones. En remettant au jour ce patrimoine méconnu, le projet a pour ambition de développer un nouveau champ de recherche au croisement de l’histoire des littératures, des pratiques culturelles et des médias.

Direction du projet : Estelle Doudet (section de français)

Equipe de recherche : Natalia Wawrzyniak, Lucien Dugaz, Benedetta Salviati

Durée du projet soutenu par le FNS : 2020-2024

Lausanne, Château Saint-Maire, fresque vers 1500.

Répertoire critique des manuscrits littéraires en ancien occitan

La littérature occitane médiévale occupe une place déterminante dans la culture écrite en langue romane et, plus généralement, au sein de la culture européenne. Ce constat, reconnu depuis la naissance des sciences philologiques modernes, a valu à l'ancien occitan une attention particulière de la part des chercheurs ; cette attention s’est concrétisée dans l’élaboration des premiers grands dictionnaires historiques (Raynouard 1838-1844, Levy 1894-1924) et dialectaux (Mistral 1879-1886) de la Romania, dans des répertoires exceptionnels des textes, des manuscrits et des formes métriques (Pillet 1933, Brunel 1935, Frank 1953-1957) et dans des entreprises éditoriales systématiques des textes non littéraires (Meyer 1909, Brunel 1926-1952). Dans le domaine éditorial, les travaux sur l'occitan ne se sont jamais taris, et - notamment en Italie, mais aussi dans le monde anglo-saxon - les éditions et les analyses philologiques des textes littéraires (profanes ou religieux) sont poursuivies avec une grande intensité (Chambon 2010). En revanche, les travaux de type systématique (répertoires et corpus de référence) ont été intégralement délaissés depuis les années 1970. Les outils de base, essentiels pour pouvoir mener une recherche organisée, font largement défaut, avec pour conséquence que ce domaine du savoir - qui n'a rien perdu de son importance culturelle - perd en aplomb, en professionnalisme et en créativité.Notre projet prend son point de départ du constat de cette lacune et a comme cible les témoins concrets de l’élaboration scripturale de l’ancienne littérature d’oc : les manuscrits qui nous ont été transmis.

Direction du projet : Caterina Menichetti (section de français)

Equipe de recherche : Federica Fusaroli

Durée du projet soutenu par le FNS : 2020-2025

PRISE : la Suisse, le Japon et... le Moyen Âge

Porté par la section de français de l’UNIL (prof. E. Doudet), PRISE (Practicing and Reflecting on Interculturality in Society and Education) est un programme pilote international qui expérimente une nouvelle forme de collaboration pédagogique croisant trois mobilités : entre l’enseignement secondaire et l’université ; entre les cantons suisses ; entre la Suisse et le Japon. Il fait collaborer pendant deux ans des étudiant·es des universités du Tohoku (JP), de Lausanne, de Fribourg et des élèves du Gymnase de la Cité (VD). Son objectif : faire acquérir une expérience concrète de l’interculturalité par la création de films qui réfléchissent aux stéréotypes culturels associés à la Suisse et au Japon.

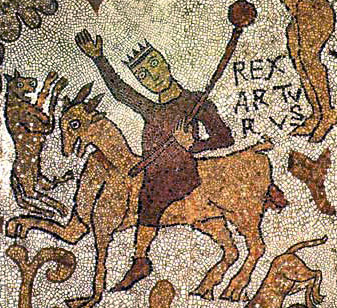

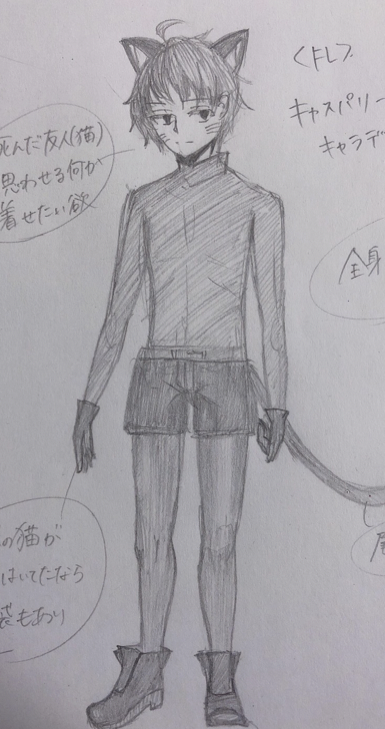

En 2019-2020, la légende du « Chat de Lausanne », le Chapalu ennemi d’Arthur dans certains romans médiévaux, a servi de base au scénario d’un film policier où des personnages suisses et japonais enquêtent sur de mystérieux meurtres en Romandie.

PRISE est soutenu par Movetia, l’agence nationale suisse pour la promotion des mobilités éducatives.

Site : https://wp.unil.ch/projetprise/

Arthur combat le Chapalu, Cathédrale d’Otrante, XIIe siècle / costume du Chat de Lausanne, création pour PRISE 2020.

Region and Nation in Late Medieval Devotion to Northern English Saints

A 3-year research project hosted by the University of Lausanne, and generously funded by the FNRS

Direction du projet : prof. Denis Renevey (section d'anglais)

Equipe de recherche : Christiania Whitehead, chercheuse FNS, Hazel Blair, doctorante FNS

Durée du projet : 2016-2019

Religion and culture in the Middle Ages

Série éditée par Denis Renevey (Université de Lausanne) en collaboration avec Diane Watt (University of Surrey)

Les recherches entreprises dans le cadre de cette série sont centrées sur le Moyen-Âge, des années 500 à 1500 apr J. C. environ. Leur but est d'explorer la religion et la culture médiévale grace aux outils de recherche de disciplines telles que, entre autres, l'histoire de l'art, la philosophie, la théologie, l'histoire, la musicologie, l'histoire de la médecine ainsi que la littérature.

La giovinezza di un intellettuale. Giovanni della Casa dalla prima formazione al 1537

Il progetto propone uno studio complessivo e approfondito di Giovanni della Casa, una delle figure più significative del Cinquecento italiano. La critica che si è occupata di recente dell’autore fiorentino ha più volte sottolineato le difficoltà che tutt’oggi incontra chi voglia studiarne a fondo l’opera e il profilo culturale e intellettuale. Tra le cause di queste difficoltà c’è anche - a fronte di ricerche eccellenti ma su ambiti circoscritti - la mancanza di studi complessivi e di strumenti che possano favorire una visione più ampia delle problematiche e insieme una conoscenza più puntuale delle esperienze significative. Si avverte in particolare la mancanza di un carteggio completo e facilmente accessibile, e si vorrebbero ridurre le lacune di non poco conto nella conoscenza della biografia e dei contesti storici e letterari frequentati dal giovane intellettuale.Nato proprio da tali esigenze, il progetto che ora si presenta intende occuparsi del periodo giovanile (in senso lato) del Casa, dai primi anni (nasce nel 1503) al momento in cui prenderà definitivamente avvio la sua carriera ecclesiastica (1537).

Direction du projet : Simone Albonico (section d'italien)

Equipe de recherche : Mattia Manzocchi

Durée du projet soutenu par le FNS : 2013-2017

Apogée et fin du Moyen Age

Le projet que nous soumettons au Fonds National de la Recherche Suisse constitue la troisième et dernière tranche d'un plus vaste projet international, débuté en 2002 sous la direction de la requérante et de Mme Maria Andaloro, Professeur ordinaire d'art médiéval à la Faculté des Biens Culturels de l’Université de la Tuscia (Viterbo, Italie). Ce projet, intitulé La pittura medievale a Roma 312-1431 - Corpus e Atlante, vise à écrire une nouvelle histoire de la peinture médiévale à Rome, par le biais du recensement et de l'étude de l’ensemble du patrimoine pictural - conservé, ou alors perdu mais documenté - de la ville pontificale au Moyen Age.

Direction du projet : Serena Romano (section d'histoire de l'art)

Equipe de recherche : Valentine Giesser, Daniela Sgherri

Durée du projet soutenu par le FNS : 2013-2017

Late Medieval Religiosity in England: The Evidence of Late Fourteenth and Fifteenth Century Devotional Compilations

As attested by Chaucer’s narrator in The Canterbury Tales, compilatio is a popular literary activity in the field of medieval literature. A compilation consists of a series of texts or extracts of texts that have been put together to constitute a new single and unified text. However clear this definition may be in theory, the manuscript evidence shows that in practice several categories (anthology, compilation, miscellany, etc.) may be called upon to define the particular form of a succession of texts in their manuscript context. The project limits itself to a study of devotional compilations, i.e. works that invite readers to develop a personal relationship with the divine at a fairly advanced level. It aims to understand and explicate late medieval religiosity by an investigation of devotional compilations that translated, adapted, and eventually compiled older texts to satisfy and/or to generate changes in religious sensibility. It aims therefore to assess religious sensibilities that marked the religious and intellectual landscape of England in the late fourteenth and early fifteenth centuries.

Direction du projet : Denis Renevey (section d'anglais)

Equipe de recherche : Diana Denissen, Marleen Cré

Durée du projet soutenu par le FNS : 2013-2017

Base de données CLERC6: Communication littéraire à l’époque du roi Charles

Issue d’un projet de recherche financé par le Fonds national suisse de 2011 à 2014, la base de données CLERC6 (Communication littéraire à l’époque du roi Charles VI) est le fruit d’un relevé non exhaustif des termes techniques, métaphores et figures de projection servant à désigner l’auteur, le lecteur et l’œuvre dans les textes français rédigés à l’époque de Charles VI.

La période du règne de Charles VI (1380-1422), marquée par l’essor du premier humanisme et des querelles littéraires, est aussi un temps de crises (folie du roi, occupation anglaise, guerres intestines) qui favorisent l’engagement politique du poète et entraînent ce qu’on a appelé la ‘crise de la courtoisie’. On trouvera donc également dans cette base un relevé des états affectifs ou intellectuels du locuteur, des éléments biographiques (fictifs ou réels) ou encore des buts assignés à l’écriture.

La base de données recense à ce jour 236 œuvres éditées (traités politiques et moraux, romans allégoriques, chroniques, poésie, sermons, traductions, etc.). D’avantage qu’un thesaurus, la base, hébergée par le site web du projet Clerc6, se veut avant tout un outil pour le chercheur visant à dégager et comparer les caractéristiques et les enjeux des postures littéraires des auteurs de cette époque.

Direction du projet : prof. Jean-Claude Mühlethaler

Equipe de recherche : Delphine Burghgraeve, Claire-Marie Schertz

Durée du projet : 2011-2014

Constructing identity: visual, spatial, and literary cultures in Lombardy, 14th to 16th centuries

The project positions itself within the conceptual framework of research on cultural identity in modern Europe, a dense aggregation of discrete cultures in constant dialogue between autochthonous and intercultural identities. The project aims to analyse a precise period of the history of Lombardy, one of the most important European regions, from the14th to the beginning of the16th century, which saw the establishment of the region as a distinct political and cultural entity. Focussing on this particular geographical area, the project will study an exemplary case of the construction of a cultural identity, whose cultural repercussions still resonate in present-day Italy.

Direction du projet : Simone Albonico, Marco Praloran (UNIL, section d'italien), Serena Romano (UNIL, section d'histoire de l'art), Frédéric Elsig (UNIGE), Roberto Gargiani (EPFL), Tristan Weddigen (Université de Zürich)

Durée du projet soutenu par le FNS (Sinergia) : 2010-2013

Le rêve dans la littérature française médiévale : établissement d’un corpus informatisé et étude interprétative

Le récit de rêve est une des constantes de la littérature de tous les temps et de tous les pays. Le Moyen Age occidental ne fait pas exception à cette règle et, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les récits que l'on trouve dans ses littératures ne se réduisent pas à quelques stéréotypes. Ils sont d'une richesse et d'une variété qui fluctuent en fonction des genres dans lesquels ils s'inscrivent et qu'ils peuvent partiellement servir à définir. Ce projet vise à combler une étonnante lacune: malgré de nombreux ouvrages de détail ou dédiés à des corpus choisis, nous manquons encore d'un ouvrage de référence global sur le récit de rêve dans la littérature française du Moyen Age. Mais pour qu'une telle étude soit possible, il faut au préalable que tous les récits de rêve contenus par les oeuvres narratives du Moyen Age soit répertoriés. C'est ce à quoi est d'abord consacré ce projet: établir un corpus informatisé et exhaustif à partir des éditions existantes, mais aussi, dans la mesure du possible, des manuscrits inédits, et le mettre à la disposition des chercheurs sur un site informatique. D'abord établi pour la littérature française, ce corpus devrait s'élargir vers les autres littératures européennes du Moyen Age. Il deviendra alors possible d'effectuer des études statistiques sur la fréquence des éléments récurrents, des types structurels et des conceptions véhiculées, prélude à une véritable étude globale des formes que prend le récit de rêve entre l'Antiquité et la Modernité.

Direction du projet : Alain Corbellari (section de français)

Equipe de recherche : Olga Shcherbakova, Valérie Cangémi, Fabienne Jan

Durée du projet soutenu par le FNS : 2008-2011