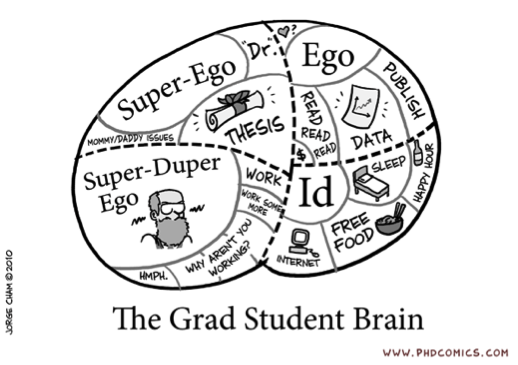

On ne fait pas une thèse dans l’idée de devenir prix Nobel. La thèse est l’achèvement d’une réflexion originale et de longue haleine, demandant beaucoup d’investissement personnel et de créativité. Il faut être passionné·e tant par sa discipline, que par son sujet d’étude. Si votre recherche ne révolutionnera pas forcément la science, elle apportera une avancée importante dans la compréhension d’un sujet. Vous deviendrez expert·e d’un domaine, en même temps que vous aiderez à l’avancée des savoirs.

all images © Jorge Cham, phdcomics.com

De nombreux doctorant·e·s commencent un doctorat juste après le master, d’autres se lancent dans un doctorat après une ou plusieurs expériences professionnelles.

Dans certains domaines, il peut en effet être intéressant d’avoir une expérience pratique qui a pu faire émerger des questions de recherche. Dans d’autres domaines, il est préférable de commencer tout de suite après le master afin de ne pas finir trop tard, surtout si l’on souhaite poursuivre une carrière académique.

Non, pas forcément. Il est en effet possible de faire une thèse (c'est-à-dire être immatriculé·e en tant qu’étudiant·e de troisième cycle) sans être rémunéré·e par l’Université, le FNS (Fonds National Suisse de la recherche scientifique) ou un autre fonds externe.

Certains ont un autre emploi à temps partiel à côté de leurs études doctorales (par ex. dans un hôpital, dans une école ou un musée). Il faut dans ce cas être attentif à avoir assez de temps à consacrer à sa thèse.

D’un point de vue personnel, le doctorat permet une expérience rarement proposée par d’autres carrières professionnelles. C’est l’occasion d’approfondir une thématique que l’on a personnellement choisie. Il faut cependant bien se rendre compte que faire une thèse, c’est s’investir dans une expérience de longue durée qui requiert une grande discipline personnelle, la capacité de travailler seul·e sur le long terme et de savoir rebondir en cas de passage à vide. Pour plus de conseils, voir notre brochure Bien démarrer sa thèse.

Certain·e·s doctorant·e·s travaillent sur leur propre idée de recherche. D’autres sont engagé·e·s dans le cadre de projets de recherche déjà préalablement défini·e·s par les professeur·e·s. Dans ce cas, il est essentiel que le thème de recherche proposé vous intéresse car vous allez y consacrer un certain nombre d’années.

Il est attendu d’une personne qui fait un doctorat qu’elle prenne des initiatives et qu’elle avance dans son travail de manière relativement autonome. La personne qui dirige la thèse s’engage à suivre régulièrement le travail de son doctorant ou sa doctorante et à lui donner du feedback. Elle introduit également le doctorant ou la doctorante à la culture de la recherche, en l’aidant à développer une réflexion critique, à devenir un scientifique indépendant et à développer un réseau.

Pour plus d'information, voir la charte du doctorat UNIL qui sert de référence des bonnes pratiques de supervision et défini les rôles et devoirs des doctorant·e·s et de leurs superviseur·e·s.

all images © Jorge Cham, phdcomics.com

Faire un doctorat c’est non seulement faire une recherche de manière relativement autonome, mais c’est aussi être inséré·e dans une communauté de chercheur·euse·s (participer à des colloques d’équipes, présenter ses résultats lors de congrès, etc.). Les doctorant·e·s qui font leur thèse dans le cadre d’un projet FNS sont aussi intégré·e·s à une équipe de recherche.

De plus, une grande majorité des doctorant·e·s participent aujourd'hui à un programme doctoral. À l’UNIL, les doctorant·e·s ont ainsi le choix parmi 54 programmes doctoraux, certains étant conjoints avec d’autres universités suisses.

all images © Jorge Cham, phdcomics.com

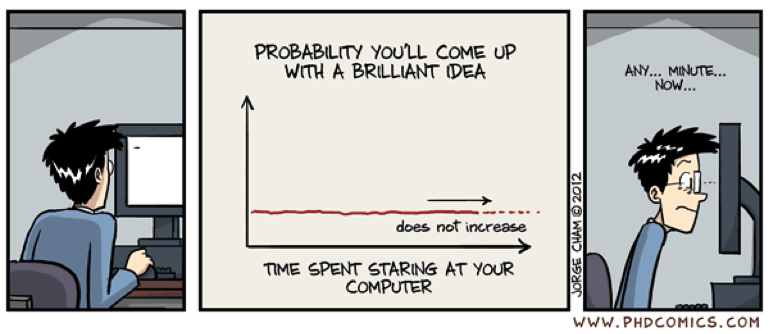

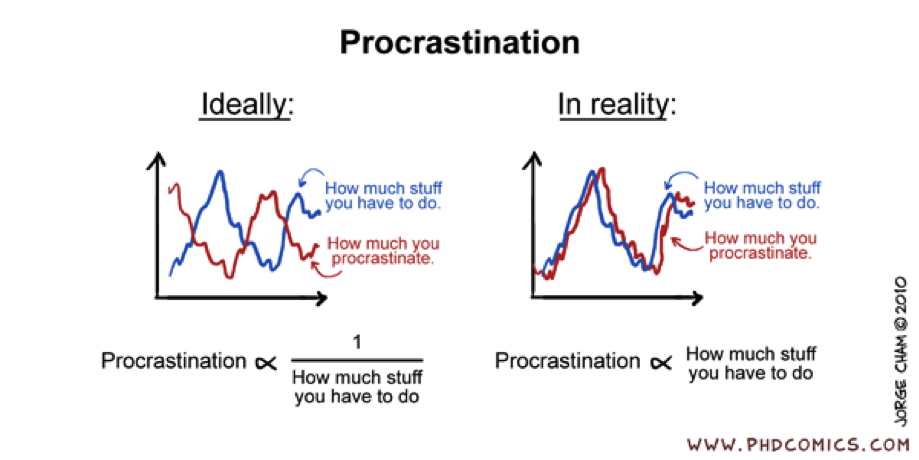

La thèse est un travail passionnant mais exigeant qui prend beaucoup de temps. C’est un projet qu’il faut savoir gérer sur le long terme. Il est ainsi important, par exemple, de se fixer des objectifs à plus court terme afin, entre autres, d’éviter la procrastination et de garder un certain niveau de motivation. L’autonomie et une bonne gestion du temps sont ainsi importantes dans la gestion de son projet de thèse.

Des ateliers sont proposés aux doctorant·e·s pour les aider à gérer leur temps et à s’organiser, notamment dans le programme transversal de la CUSO.

all images © Jorge Cham, phdcomics.com

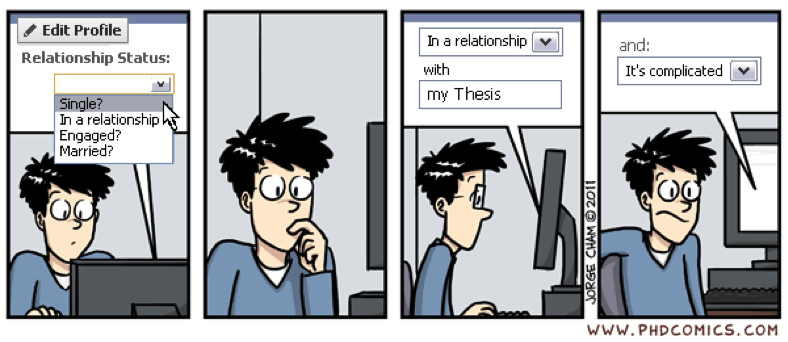

Le doctorat offre une certaine flexibilité dans les horaires et une possibilité de travailler depuis la maison, ce qui peut permettre, dans une certaine mesure, de mieux concilier vie privée et vie professionnelle.

Cette liberté n’est cependant pas toujours facile à gérer et peut amener à faire passablement d’heures supplémentaires. À certaines périodes de la thèse (notamment lors de la rédaction finale), la thèse peut d’ailleurs parfois déborder sur la vie privée en vous demandant un grand investissement en temps.

all images © Jorge Cham, phdcomics.com

La durée varie beaucoup et dépend de plusieurs facteurs, dont le temps que vous pouvez consacrer à votre thèse. Avec un contrat d’assistant·e diplômé·e, vos tâches d'assistanat peuvent représenter jusqu'à 50% de votre cahier des charges, ce qui ne vous laisse alors plus que 50% de votre temps de travail pour votre thèse. Avec un contrat lié à un projet financé par le FNS, vous pouvez en principe consacrer 85% à 100% de votre temps de travail à la recherche en lien avec votre thèse.

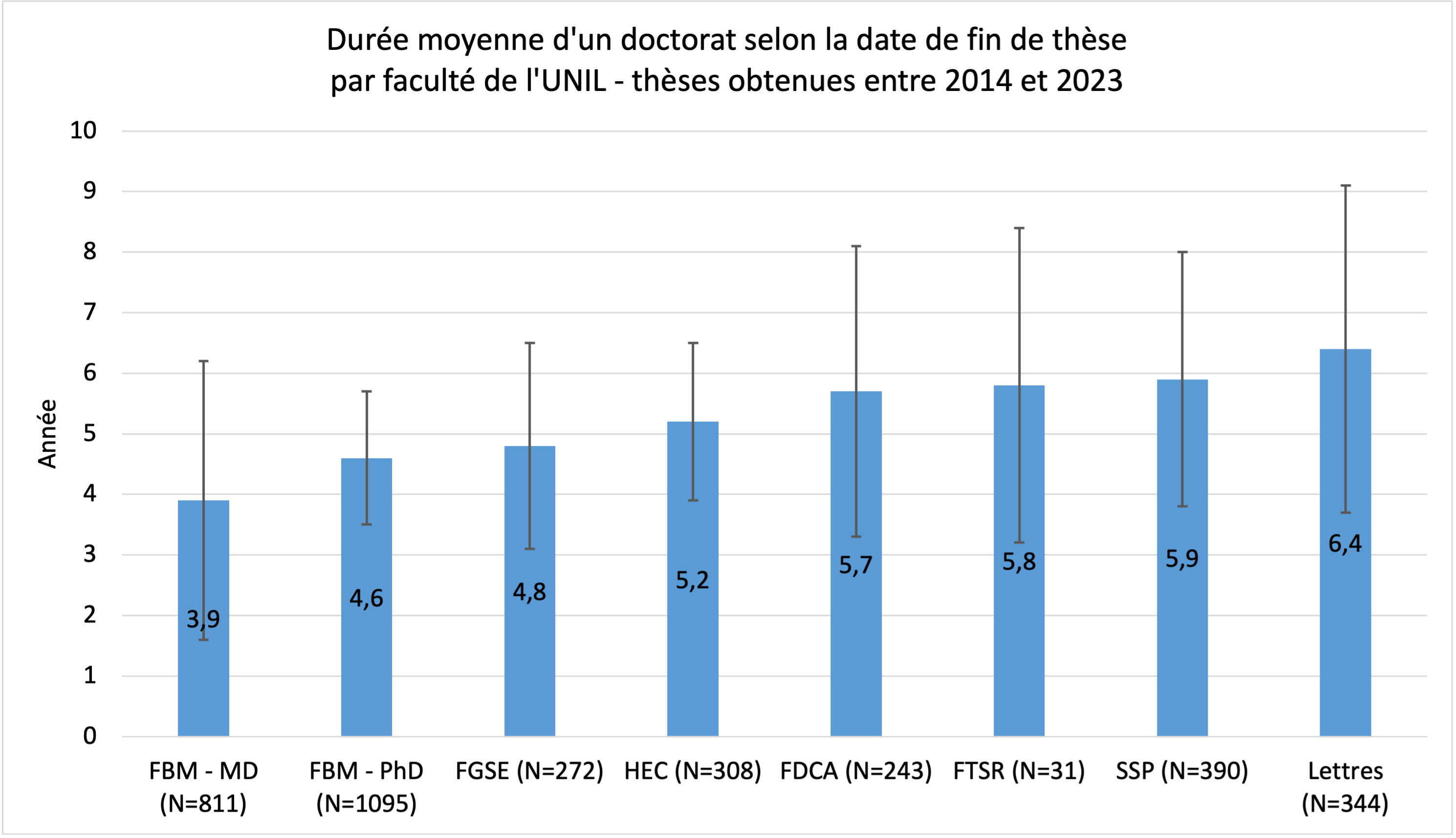

Comme l’indique le graphique ci-dessous, la durée moyenne pour les doctorant·e·s ayant obtenu leur diplôme entre 2014 et 2023, est d’un peu moins de 5 ans et varie en fonction des facultés. Il faut être attentif au fait que le nombre de doctorant·e·s est parfois assez faible (par ex. 31 en FTSR) et que les écarts-types sont souvent importants. Par ex. avec une moyenne de 5 ans et un écart-type de 2 ans, cela veut dire que 68% des doctorant·e·s du groupe ont fini leur thèse entre 3 et 7 années.

Graphique : Durée moyenne en années du doctorat à l’UNIL pour les doctorant·e·s ayant obtenu leur diplôme entre 2014 et 2023 en fonction des facultés. Pour chaque faculté, le nombre de N entre-parenthèse représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes incluses dans l'échantillon. Source : Graduate Campus et UNISIS 2023.

Veuillez noter que la Faculté de Biologie et Médecine a été divisée en deux pour distinguer les doctorant·e·s en médecine (FBM-MD) et les doctorant·e·s en PhD (FBM-PhD). Le format d'un doctorat en médecine étant passablement différent de celui d'un PhD.

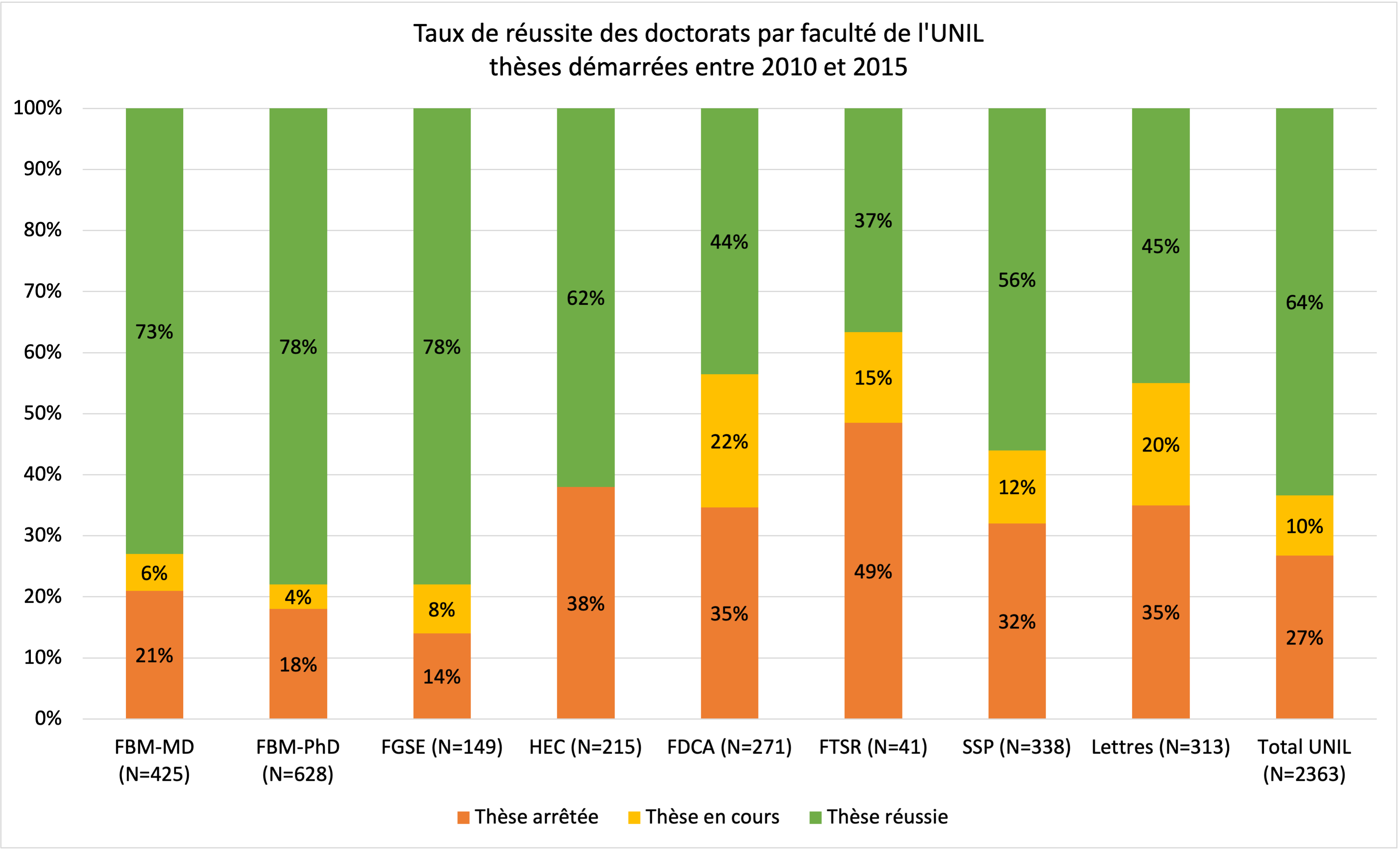

Comme le montre le graphique ci-dessous, pour les thèses démarrées entre 2010 et 2015 à l'UNIL, le taux de réussite est de 64%. Il faut noter que 10% des thèses sont encore en cours (en 2023) alors que 27% des thèses sont arrêtées définitivement. Les proportions de thèses réussies, en cours et arrêtées varient suivant les facultés.

En plus des variations entre disciplines de recherche, les données UNIL (non montrées) suggèrent que plusieurs facteurs influencent les taux de réussite des doctorant·e·s, par exemple le statut pendant la thèse (avec ou sans contrat, et le type de contrat) ou des facteurs sociodémographiques tels que l'âge.

D’autres études (par ex. Hermann et al., 2014) montrent que certains facteurs, comme le sentiment d’être intégré·e à un environnement de recherche et la qualité de la relation avec son directeur ou sa directrice de thèse, favorisent l’avancement du doctorat.

Graphique : proportions de thèses arrêtées définitivement (orange), de thèses en cours (jaune) et de thèses réussies (vert), des personnes ayant démarré leur doctorat entre 2010 et 2015 par facultés de l'UNIL. Pour chaque faculté, le nombre de N entre-parenthèse représente l'effectif, c'est-à-dire le nombre de personnes incluses dans l'échantillon. Source : Graduate Campus et UNISIS 2023.

Veuillez noter que la Faculté de Biologie et Médecine a été divisée en deux pour distinguer les doctorant·e·s en médecine (FBM-MD) et les doctorant·e·s en PhD (FBM-PhD). Le format d'un doctorat en médecine étant passablement différent de celui d'un PhD.

Non, au contraire : en moyenne sur 2021, 2022 et 2023, les femmes représentaient un peu plus de la moitié (53,9%) des doctorant·e·s de l’UNIL.

Cependant, cette proportion varie selon les disciplines. Par exemple, les femmes représentaient 67% des doctorant·e·s en psychologie et seulement 38% des doctorant·e·s en HEC (voir l’annuaire statistique de l'Unil pour plus de détail).

De plus, et bien qu'en moyenne au niveau du doctorat les femmes sont bien représentées, elles sont de moins en moins nombreuses lorsque l'on monte les échelons de la hiérarchie académique (voir les statistiques fournies par le Bureau de l'Egalité). Afin de soutenir les chercheuses en début de carrière, des programmes romands spécifiques ont été conçus, notamment le programme d'ateliers REGARD et le Réseau romand de mentoring pour femmes.

En moyenne sur 2021, 2022, 2023, il y avait à l’UNIL environ 50% de doctorant·e·s provenant d’autres pays que la Suisse.

Outre les connaissances spécifiques à un domaine scientifique, le doctorat apporte toute une série de compétences (par ex. gestion du temps, l'analyse critique, sens de l’initiative, autonomie, prise de parole en publique) reconnues sur le marché du travail hors académique, à condition d’en être conscient·e et de savoir en parler à son futur employeur. Le doctorat constitue généralement un atout pour briguer un poste à responsabilité. Toutefois, pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut planifier son entrée sur le marché de l’emploi à l’avance et s’y préparer. En effet, une formation complémentaire ou une expérience pratique peuvent être demandées dans certains secteurs. (Voir à ce propos la brochure Au-delà du doctorat).

33% des titulaires d’un doctorat (selon l’enquête sur les diplômés 2018, OFS 2020) exercent un emploi sur le marché académique un an après l’obtention de leur titre. « Le doctorat est une expérience professionnelle et professionnalisante. C’est la première étape dans une carrière académique mais également un levier pour un large éventail de carrières hors de l’environnement académique » (extrait de la brochure Bien démarrer sa thèse). Il existe une grande diversité de trajectoires de carrière après une thèse, aussi bien dans les secteurs public et privé, dans la recherche et le développement que dans le management, la politique, le conseil, la communication, la formation… Sur la carrière après un doctorat, voir la brochure Au-delà du doctorat, les résultats de l’enquête sur le devenir professionnel des titulaires de doctorat UNIL et la série de témoignages de docteur·e·s de l’UNIL.

La carrière académique peut être plus ou moins longue selon les disciplines. Après avoir obtenu sa thèse, il est fortement recommandé de partir dans une autre université afin d’avoir une expérience dans une autre institution. Généralement, entre le doctorat et le professorat, on doit gravir plusieurs échelons et le passage d’un échelon à l’autre est rarement automatique. La carrière académique est ainsi marquée par une succession de postes à durée déterminée. Pour plus d'information, merci de consulter notre guide sur la carrière Au-delà du doctorat.

Tableau des postes et fonctions

| Phases de la carrière académique en Suisse | Fonctions académiques en Suisse* | Période indicative par fonction en Suisse |

|---|---|---|

| Professorat | Professeur·e ordinaire | de 4 à 6 ans, renouvelable |

| Professorat | Professeur·e associé·e | de 4 à 6 ans, renouvelable |

| Professorat | Professeur·e assistant·e/ Professeur·e boursier·e FNS | de 4 à 6 ans |

| Chercheur·e avancé·e | Maitre d’enseignement et de recherche | de 4 à 6 ans, renouvelable |

| Post-doctorat | Maître assistant·e/ Maître assistant·e FNS | de 4 à 6 ans, renouvelable |

| Post-doctorat | Premier·ière assistant·e | de 1 à 6 ans |

| Doctorat | Assistant·e diplômé·e /Doctorant·e FNS | de 3 à 5 ans |

*Nous identifions ici quelques fonctions classiques. Cependant, d’autres fonctions sont également possibles, même s’il n’est pas aisé de les placer dans une hiérarchie: privat-docent, chef·fe de groupe, responsable de recherche, chargée de cours, junior/senior researcher, etc.

Oui, pendant un doctorat vous pouvez avoir de multiples opportunités de partir à l’étranger. En effet, il est recommandé de participer à des conférences/congrès internationaux afin de présenter votre recherche ainsi que d’échanger avec d’autres chercheur·e·s. De plus, l’instrument de financement Mobi.Doc propose des bourses de 6 mois afin de faire une expérience de recherche (mobilité) à l’étranger. Pour plus d'informations, consultez la page Mobilité et financement.

Non, au contraire : selon les données de l’OFS, le taux de chômage un an après graduation des personnes ayant obtenu leur doctorat en 2016 s’élève à 4,6% alors qu’il est de 6,3% chez les personnes ayant obtenu un bachelor et de 4,8% chez celles ayant obtenu un master la même année.

Si on regarde 5 ans après l'obtention du diplôme, et toujours pour celles et ceux l'ayant obtenu en 2016, les taux de chômage baissent pour toutes les catégories : 1,0% pour les personnes ayant obtenu un doctorat, respectivement 3,8% et 2,3% pour celles ayant obtenu un bachelor ou un master.

En plus de ces moyennes suisses fournies par l'OFS, le Graduate Campus mène des enquêtes sur le devenir des docteur·e·s de l'UNIL, pour plus d'information cliquer ici.