Les recherches menées à la Section des Sciences du Langage et de l’Information s’organisent autour de 7 axes stratégiques :

Informatique pour les sciences humaines

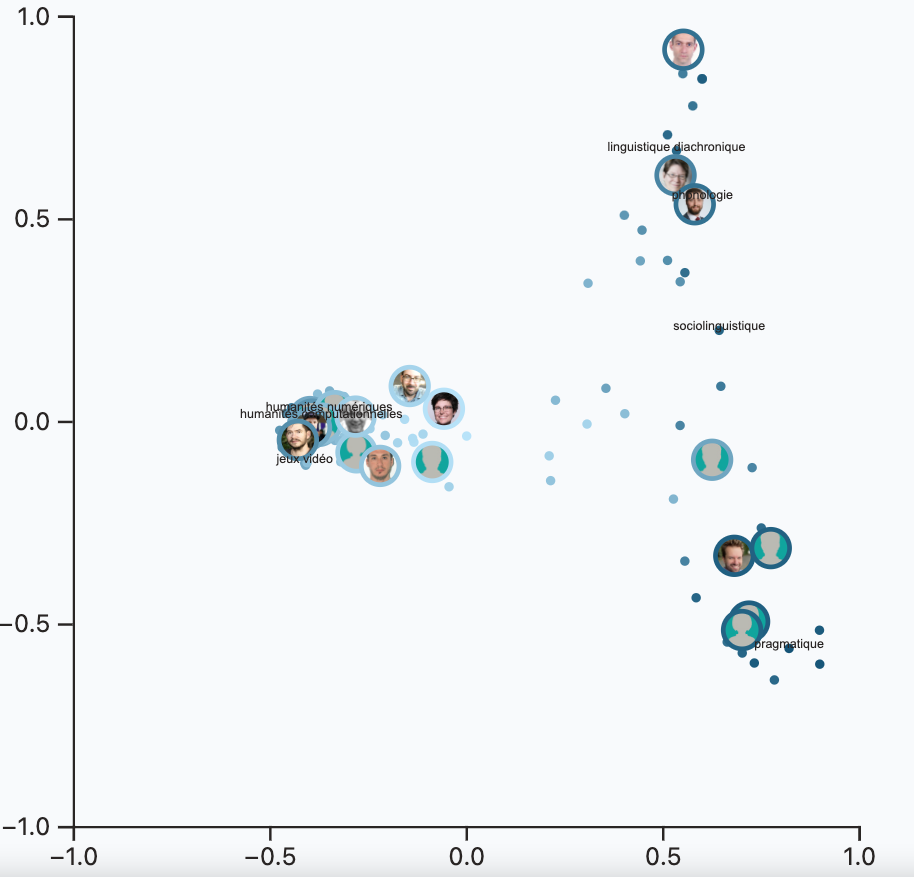

Humanités computationnelles | Humanités numériques | Jeu vidéo

Linguistique

Diachronie | Phonologie | Pragmatique | Sociolinguistique

Par ailleurs, les membres de la section proposent, mettent à jour et évaluent régulièrement les différents thèmes de recherche qui les caractérisent. Une analyse des correspondances est alors effectuée sur les scores attribués. La visualisation peut être consultée en cliquant sur l'image ci-dessous ou en se rendant à l'adresse: https://aubrays.github.io/visualisation-SLI/.